Los que sois

fieles seguidores de este blog sabéis que uno de los autores que cito con mayor

frecuencia es Rodolfo Lenz debido a su Diccionario etimológico de las voces

chilenas derivadas de lenguas indígenas americanas (1910). Aunque no es de las

primeras obras lexicográficas de Chile, si es muy completa tanto en los

términos recogidos como en la explicación sobre sus orígenes. Como hoy

celebramos su natalicio, creo que es una buena oportunidad para homenajearle.

|

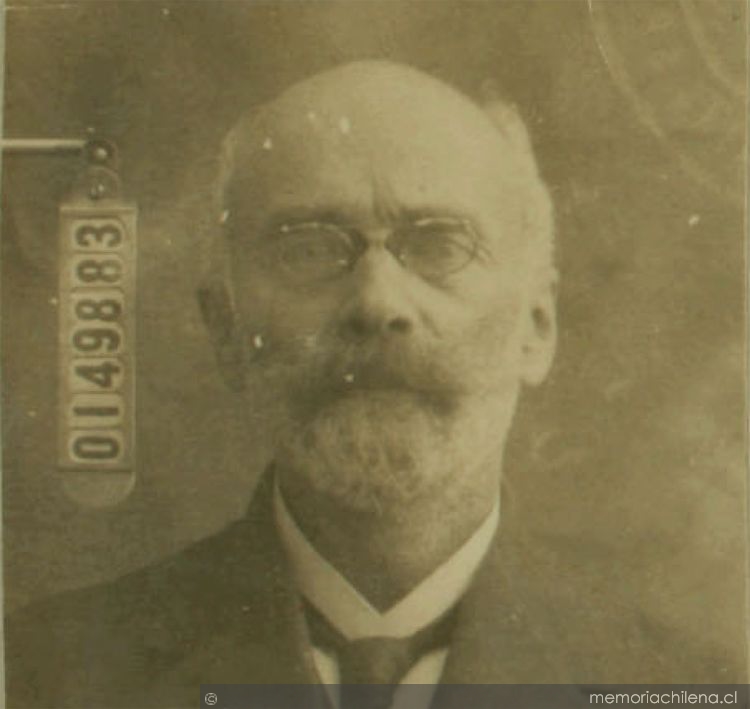

| Rodolfo Lenz en 1925, Documento pertenece al Fondo Rodolfo Lenz de la UMCE, imagen obtenida de Memoria Chilena |

Rudolf Lenz nació

el 10 de septiembre de 1863 en Halle, Sajonia. Estudia en diversos lugares de

Alemania, especializándose en la filología. Tuvo gran facilidad para aprender

idiomas y en 1886 obtuvo el grado de Doctor en Filosofía. En aquellos momentos

ya había aprendido las lenguas latinas del francés y el italiano.

En 1888 el

gobierno de Chile decide hacer algunos cambios en el sistema educativo chileno.

Valentín Letelier convence al ministro de Justicia e Instrucción Federico Puga

Borne de la necesidad de crear un Seminario Pedagógico. Éste encarga al ministro

de Chile en Berlín la contratación de seis profesores de estudios superiores.

Rodolfo Lenz, que

por entonces aún no había estudiado apenas castellano recuerda así el

encuentro:

«Cuánto facilita tal estudio de toda una familia de lenguas el aprendizaje práctico, lo pude experimentar en castellano. Fuera de los dos cursos mencionados, lo había estudiado un poco en una gramática práctica. Cuando por motivo de mi contrato tuve que presentarme al señor Ministro de Chile en Berlín, don Domingo Gana, compré una gramática, sistema Ollendorf; estudié durante tres o cuatro días las frasecitas castellanas de la clave y me dirigí después con toda frescura al señor Ministro, hablando con él en castellano. Como hasta entonces sólo había oído la pronunciación peninsular en los dos cursos filológicos y una vez en un discurso de un joven estudiante español, me chocó un poco, al principio, la pronunciación chilena de mi distinguido interlocutor, quien, a trechos, se vio obligado a repetir en francés lo que no había entendido yo con toda claridad.»

En 1889 se funda

el Instituto Pedagógico y Lenz se casa con su novia en diciembre y ponen rumbo

a Chile, adonde llega en 1890. Lenz se supone que dará clases de inglés,

francés e italiano. Para entonces ya ha aprendido castellano.

A su llegada a

Chile queda asombrado por la pronunciación chilena y por la jerga vulgar.

Debido a su formación entiende el lenguaje como algo vivo. En Alemania se estudia

a todos los niveles, pero en Chile los académicos se centran en el lenguaje

culto. Él mismo lo describe así:

«Cuando llegue a Santiago, en enero de 1890... lo primero que llamó mi atención científica fue el curioso lenguaje vulgar empleado por los huasos y la gente baja de las ciudades chilenas. Comencé luego a tomar apuntes sobre este dialecto... Como noté luego que la gente culta, sobre todo los profesores de castellano, no tenían ningún interés por el estudio de la "jerigonza corrompida de la plebe", que simplemente despreciaban porque no comprendían que el estudio de los dialectos vulgares da los materiales más interesantes para comprender la evolución histórica del lenguaje humano, me resolví a publicar mis estudios fonéticos del dialecto chileno en revistas científicas alemanas.»

«El español ha evolucionado probablemente en Chile más que en ninguna nación de la tierra y es de un extraordinario interés fonético debido a sus originales peculiaridades de pronunciación»

Al poco tiempo

Lenz se convierte en un experto en la lengua castellana en Chile. Hasta su

llegada los investigadores no habían empleado sistemas científicos y metódicos

en su estudio.

Además atribuye

la pronunciación chilena a influencia del mapudungun – aunque otros lingüistas

opinan que la influencia es mínima y que las variantes fonéticas son similares a

las que se presentan en otros dialectos del castellano -. También se convierte

en una referencia en el estudio del idioma y el folclor mapuche.

A partir de 1895,

además de enseñar francés e inglés (el italiano finalmente no sería enseñado)

empieza a dar clases de gramática castellana.

A pesar de ser

uno de los mejores profesores, ser un estudioso tenaz y su carácter bondadoso y

modesto, eso no evita que como el resto de profesores alemanes se vea envuelto

en la polémica de la época sobre la presencia de los profesores alemanes en las

instituciones chilenas. Lo que denominaban el pago de Chile, una polémica que

duró entre 1895 y 1900. Algunos sectores de la política veían a los alemanes

como usurpadores de unos puestos que les corresponderían a académicos chilenos,

mientras otros sectores los defendían por su labor modernizando la enseñanza.

Su conocimiento

del mapudungun es tal que en un viaje a un pueblo mapuche empezó a insultarlos

en su lengua y cuando vio que los pobladores se irritaban se rio y les explicó

que se trataba de una broma para probar que podía aprender su idioma hasta las

groserías. Sin embargo la experiencia me demuestra que normalmente lo primero

que aprendemos en otro idiomas son precisamente las groserías, jejeje.

En sus estudios

de la cultura mapuche hay que destacar la ayuda que recibió de Domingo Quintuprai,

Juan Amasa y de Calvun.

Entre 1905 y 1910

publica el Diccionario ya comentado en el primer párrafo, y posteriormente

defiende que la fonética debería dictar la ortografía e hizo una predicción

errada (al menos vista a día de hoy):

«Según mi opinión, la ortografía de Bello es mejor que la académica, pues se acerca más al ideal de toda escritura, que es representar los sonidos de la lengua. Comprendo que sería conveniente que todas las naciones de habla castellana usaran una sola ortografía, pero es doloroso sacrificar lo mejor por lo menos bueno. Sobre todo para la instrucción primaria de Chile, equivale la conservación de la ortografía de Bello al ahorro de muchas horas de enseñanza que se gastarían en aprender cuándo se debe escribir ge, gi, y cuándo je, ji, y en qué palabras la pronunciación efectiva est, esp, etc., deberá escribirse con x en vez de s. Espero que la Academia siga acercándose a la ortografía "chilena", como tarde o temprano tendrá que hacerlo por la fuerza irresistible del progreso»

.jpg/152px-Rodolfo_Lenz_(1863-1938).jpg) |

| Lenz en 1916, foto de la Universidad de Chile, obtenida de Wikipedia |

En 1920 obtiene

una excedencia para volver a Europa y visitar a su familia. En el viaje le da tiempo

a hacer un estudio sobre el papiamento, dialecto de Curazao done hace escala el

barco que le lleva y de donde procede parte de la tripulación. También

aprovecha su paso por Madrid para presentar su obra más famosa, La oración y

sus partes. Le acompaña en la presentación Menéndez Pidal.

A su regreso a

Chile en 1922 hace una encendida defensa de la cultura chilena afirmando que no

había nada que aprender de las técnicas pedagógicas de Europa y que no había

periódicos de la calidad de El Mercurio chileno y La Nación argentina en los

países europeos. Ese año tuvo una breve e infortunada etapa como rector del

Instituto Pedagógico.

En 1925 se jubila

y fallece en 1938, tres días antes de cumplir 75 años.

Si os ha

interesado su vida y obra os recomiendo este

artículo algo más extenso de Alfonso M. Escudero de 1963.

Grande Rodolfo Lenz!!! en la enseñanza básica tuve una profe que me enseñó a amar el castellano formal propio de los libros que me impulsaba a leer, aparte de los que estaban programados en el curriculum escolar. Por ella conocí a Rodolfo Lenz y no había vuelto a leer de él hasta que conocí tu blog.

ResponderEliminarCreo que sería súper bueno que dejaran de "venderle la pomada" a los extranjeros diciéndoles que en el Chile cotidiano se habla español, jajajjaja, eso sólo se ve en los libros... y también depende del autor.

Saludos!

Muy grande, una mente brillante.

EliminarUn genio. Gracias.

ResponderEliminarAsí es.

Eliminar